ご注文番号:AS24839

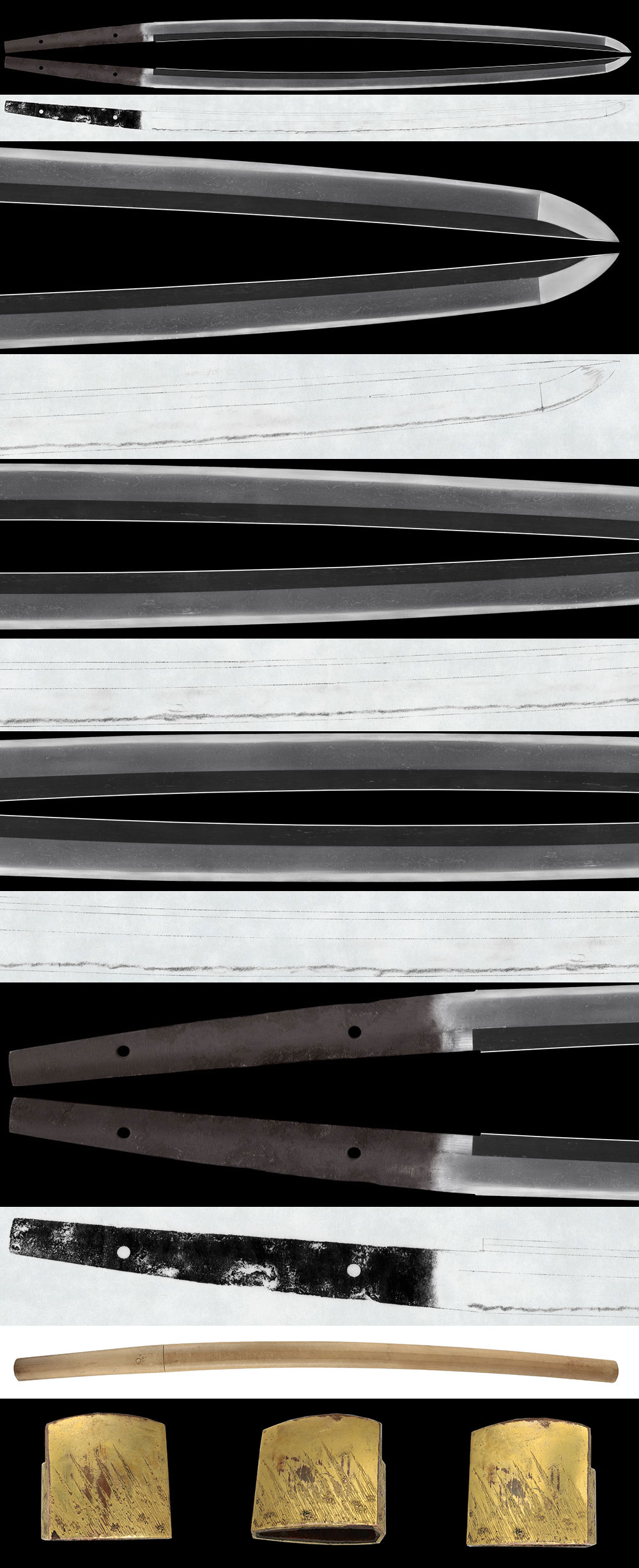

刀:白鞘入り(特別保存刀剣)

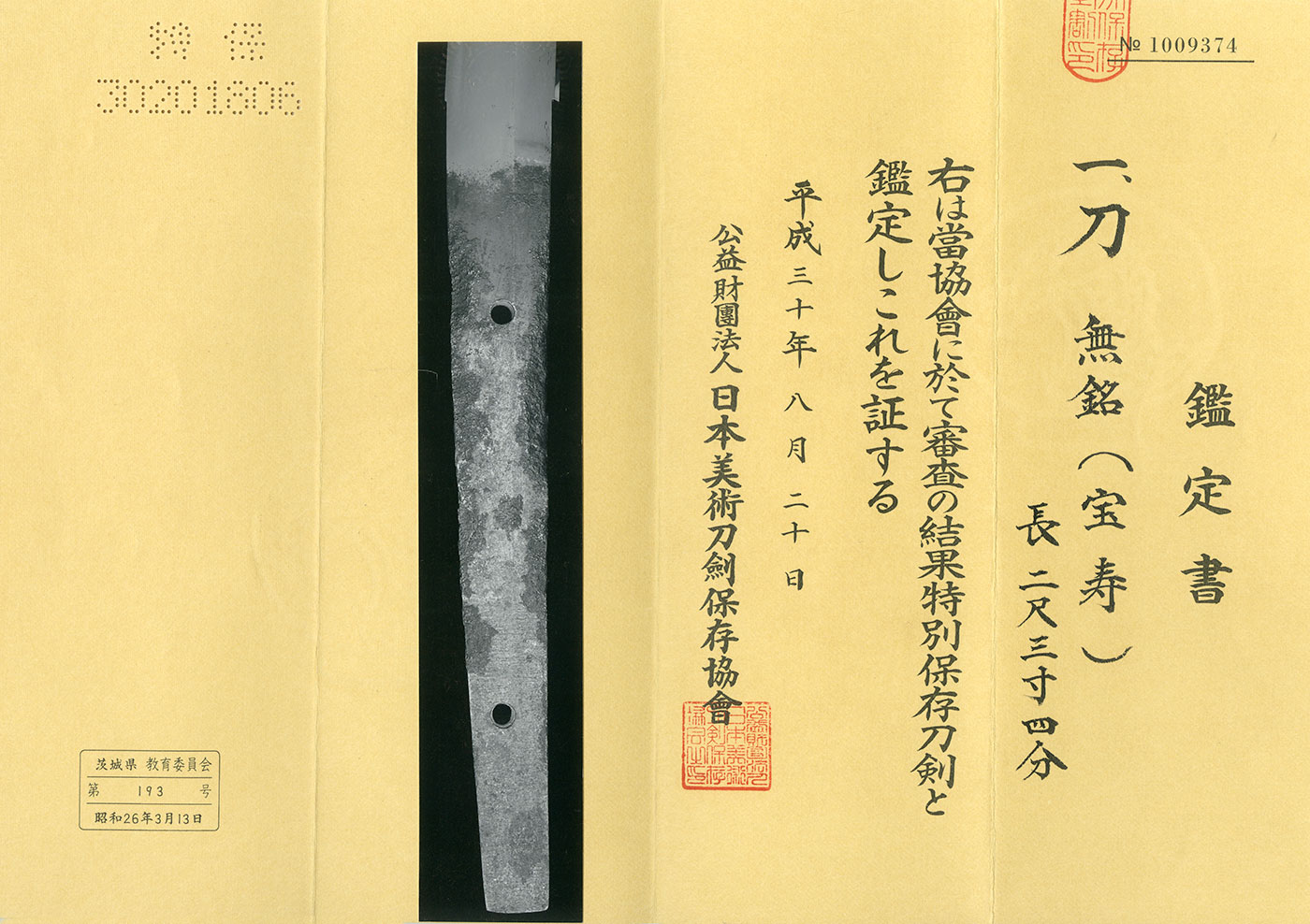

銘: 無銘(宝寿)

当社では刀工の出来によって最上作、上々作、上作、普通作を記載しております

本作の出来は無銘(宝寿)としては上々作 にランクされる作品です。

鎺:金着一重

刃長:2尺3寸4分(センチ)

反り:5分(センチ)

目釘穴:2個

元幅:3.07センチ

先幅:2.07センチ

重ね:0.53センチ

刀剣重量:785 グラム

時代:南北朝時代 延文貞治

体配:擦り上げ無銘で身幅が広く重ねしっかりとした刀で反りがある。

地鉄:肌目がよく見て取れる。映りが白気映り風となる。

刃紋:匂出来、直刃小足がよく働く。詳細に見ると金筋、砂流が入る。

特徴:宝寿は鎌倉時代から南北朝時代を経て応永頃まで続く刀工群で陸奥に於いて活躍した刀鍛治です。おそらく仏教に関係のある刀工で陸奥独特の作が多い。

葵美術より一言:宝寿は舞草の兄とするとも言われております。また法師とも言われている。平泉住宝寿という刀があるところから平泉でも製作されていたことになります。宝寿の初代は鎌倉時代の嘉暦頃で2代は延文貞治頃3代は志徳。応永頃と言われております。4代は応永頃と言われており、時代が上がるにつれてがっしりとした作品が多くなります、 全体として映りが現れ、刃紋は直刃基調に小板目が入る作品が多くなります。また大板目・綾杉肌の作品も多くなります。宝寿は名前が良いので室町将軍家では産所の守り刀として宝寿の作品を天台宗の僧に祈祷させてから袋に入れて産婦のそばに置くことになっていた。 武州御嶽神社の宝寿丸の宝寿は古来有名である。

特別保存刀剣鑑定書

葵美術鑑定書:全身押し形

オークション開始価格:800,000円